2025年7月,中越边境闷热的一个下午,一名中国男子在货车驾驶室内冷汗直冒。他名叫姚俊武(云南河口人),受越南走私团伙雇佣,负责押运一批“特殊货物”。当边防部队突然袭来刺破黑暗,执法人员从货车夹层中搜出白花花的银子时,这场跨国走私阴谋浮出水面。这起涉案金额巨大的案件,不仅暴露出边境走私的新动向,更折射出一个普通人被跨国犯罪网络操控的深渊——他每公斤仅赚取20元人民币的报酬,却承担了可能倾覆一生的法律风险。

一、伪装与藏匿:走私”障眼法”

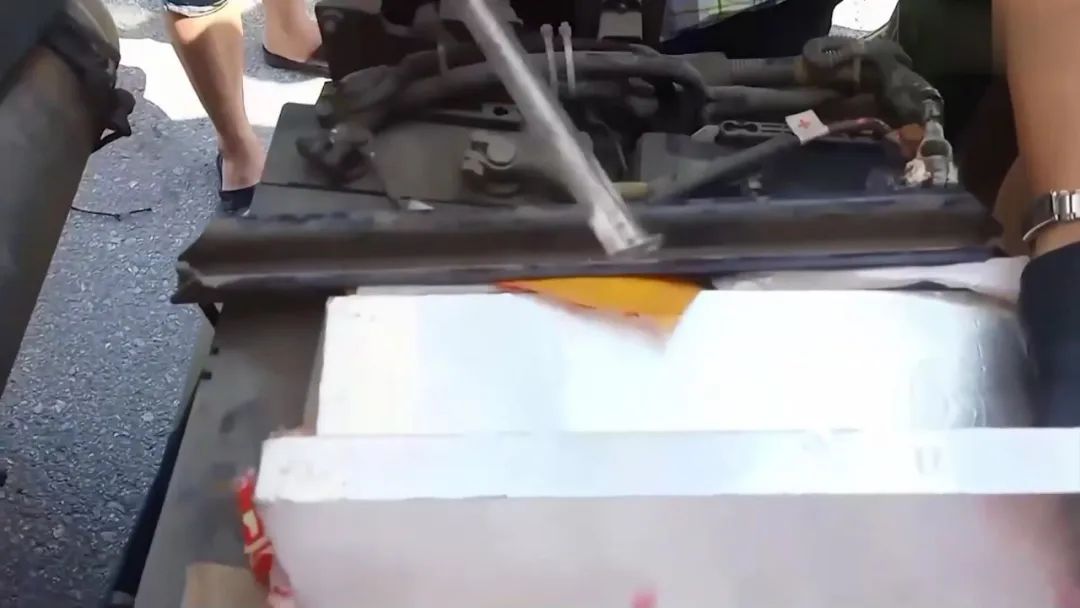

犯罪团伙以报关服务企业为幌子,巧妙利用农产品快速通关政策。他们将15块标准模具铸造的银锭(每块15.5公斤)藏匿于蓄电池、空气滤清器乃至拖车座椅等”视觉盲区”,这种将贵金属”零件化”的伪装手段,显示出走私者已深度研究海关查验规律。值得注意的是,选择金城二号陆路口岸作为入境通道,正是利用该口岸以农产品为主的通关特性。

二、LC725专项行动的精准打击

在掌握到精准情报后,7月3日下午的收网行动无疑成为了一次经典执法示范:由边防、公安和海关三方力量联合组成的行动小组,在高速公路入口成功拦截了一目标车辆(车牌号为H30681)。车内驾驶员为越南老街男子卢明智(27岁),副驾驶位置上坐着的是中国籍同伙姚俊武(28岁,来自云南河口)。现场查缴235公斤纯度高达99.98%的纯银锭,按当时的银价估算,案件总值数百万元人民币。姚俊武的供述揭示了这一跨境犯罪的典型分工模式:越南人主要负责打通各个环节清关,而中方人员则承担运输与监督的职责,这种“分段责任制”极大地降低了单一环节暴露的风险。

三、案件背后的产业链思考

从嫌疑人姚俊武的供述来看,每公斤仅20元人民币的运输报酬,与涉案银锭的实际价值形成了巨大反差。这反映出跨境犯罪组织往往利用经济差距诱使边民参与违法活动,按本次查获量计算,单次运载即可获利:235kg×20=4700元。

此外,该案中标准化银锭的出现,暗示可能存在上下游精炼加工环节。此案,也许只是冰山一角。目前,已有5名越南籍相关人员被传唤调查,案件仍在进一步深挖中。

目前专案组已对6名嫌疑人(1名中国人+5个越南人)采取强制措施,但打击跨境走私仍需三方面强化:1)建立口岸风险商品动态清单;2)推广非侵入式查验设备;3)完善中越执法数据共享机制。此案的成功侦破,为今后打击新型跨境走私犯罪提供了重要范本。

往期头条